はじめに

血液透析患者は年々増加の一途を辿り、2019年末で全国で約34万人、毎年約4万人の新たな導入があります。当院は2004年3月から32台の透析装置が稼働しています。2021年には最新の技術を取り入れた多用途透析監視装置DCS-200Siを導入し、血液透析(HD)のみならず患者さんの身体的な症状に合わせ、間欠補充型血液透析濾過(i-HDF)や血液濾過透析(オンラインHDF)といったより安全で効率的な透析医療が提供可能になりました。

中央監視システムによりコンピューターで患者さん毎に治療条件を設定し精度の高い、正確な治療を行っています。各患者さんの透析中の治療状況も一括して管理し、常に最新の情報をスタッフが共有をしています。監視システムはスケールベッド(全10台)とも連動し体重がリアルタイムに表示されるため、適正な除水管理が可能です。また、血液透析で最も重要な透析液の清浄化は、貧血や透析アミロイドーシスの発症など透析患者の合併症に関わる重要な問題です。臨床工学士が毎日検査を行い日々清浄な透析液を提供しています。その他、血漿交換や血液吸着など多種の血液浄化療法を行っています。また、腹水濾過濃縮再静注法においては、透析室内で濃縮業務を行っています。

多くの患者さんの認知度が少ない腹膜透析(PD)は、残っている腎臓の機能を長く保持する透析方法とされています。当院は透析療法選択時に、この透析方法の素晴らしさをお伝えし腹膜透析を選択する患者さんも少なくありません。また足病変予防のフットケアにも取り組んでいます。是非、透析内科のホームページをご参照下さい。

透析内科外観

透析室の様子

患者ラウンジ

更衣室

中央監視システム

システムと連動するスケールベッド

診療内容

| 血液透析ベッド数 | 32床 |

| 血液透析患者数 | 約60名 (令和3年4月現在) |

| 腹膜透析(CAPD)患者数 | 約20名 (令和3年4月現在) |

| 診療部門 | 透析時間 | 対象患者様 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 血液透析 | 午前 | 入院 /外来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| 腹膜透析 | 午前 | 外来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

業務内容

- 急性腎不全の治療(集中治療科での持続血液濾過透析を含む)

- 慢性腎不全の透析導入

- 血液透析の維持管理およびブラッドアクセスの管理

- 血漿交換や血漿、血球成分吸着療法などの種々の血液浄化療法および末梢血造血幹細胞採取

- 緊急時には24時間体制で血液透析・血液浄化療法に対応

- 長期血液透析による合併症(透析アミロイドーシス、持続的低血圧症、心不全、掻痒症)には、血液濾過法(HF)、血液透析濾過法(HDF)の施行も可能

- 腹膜透析(CAPD)の維持管理

当科で行われる血液浄化療法

当院では、敗血症、全身性炎性症反応症候群(SIRS)、多臓器不全などを背景とした急性腎不全に対する急性血液浄化法として持続血液濾過透析(CHDF)を多くの症例に実施しています。さらに、自己免疫疾患、重症肝疾患を中心に血漿交換、血液吸着、白血球除去療法を、血液疾患を中心に、末梢血幹細胞採取を行うなど、病因や病態に即した血液浄化法の選択に心がけています。

間欠的血液浄化療法

| 血液透析法 | HemoDialysis(HD) |

| 血液濾過法 | HemoFiltration(HF) |

| 血液濾過透析法 | HemoDiaFiltration(HDF) |

| オンライン血液濾過透析法 | on-line HemoDiaFiltration(on-line HDF) |

| 限外濾過法 | ExtraCorporeal Ultrafiltration Method(ECUM) |

オンラインHDF、i-HDF

当院では令和3年2月より多用途透析用監視装置DCS-200Siを導入し、持続的に補液を行うオンラインHDFのほかに、間歇的に補液を行うI-HDFの施行が可能になりました。いずれの治療法も透析困難症や透析低血圧に効果があるとされており、当院でも患者さんの状態に合わせて導入することができます。特にI-HDFは透析困難症への効果が、オンラインHDFと同程度でありながら栄養状態への影響が少なく、高齢者や低栄養状態の患者さんにも積極的に使用することができます。

また、DCS-200Siは静的静脈圧、体外循環血流量、再循環率をモニタリングすることができ、バスキュラーアクセスの評価に用いています。

新規導入となったDCS-200Si

水質管理

透析液は血液浄化器(ダイアライザー)を介して血液中の溶質除去や電解質補正を行う役割のほかに、昨今ではHDFの補液としても用いられるようになったため、透析液の清浄化が必須となりました。

当院でも臨床工学技士が各透析監視装置から透析液を採取し、エンドトキシン測定および、M-TGE培地を用いた生菌測定を行い、水質が維持されていることを毎月確認しています。

また、透析用水の残留塩素・硬度、透析液の浸透圧・Na、K、HCO3濃度などの測定を毎日行い、日々透析液の品質維持と安全管理に努めています。

血液ガス分析装置と浸透圧計

透析液生菌測定

透析液エンドトキシン測定

水処理室

特殊血液浄化療法

当院の透析室では、腎臓疾患以外の治療として血液浄化療法を実施しています。内科・外科など様々な診療科から血液浄化療法の依頼を受けています。

● 代表的な治療法

- 持続的血液濾過透析法 Continuous HemoDiaFiltration(CHDF)

持続的血液濾過透析(CHDF)は、血液濾過透析(HDF)を持続的かつ緩徐に施行する治療法で、ICUにおいて循環動態が不安定な重症の腎不全、心不全患者さんなどに治療を行います。

CHDF施行の様子

- 腹水濾過濃縮再静注法 Concentrated Ascites Reinfusion Therapy(CART)

腹水濾過濃縮再静注(CART)は、お腹に溜まった大量の胸水や腹水を、専用の膜を用いて濾過濃縮し、濃縮した腹水を静脈点滴で身体に戻す治療法です。当院では、吸引器と透析監視装置の血液ポンプを使用した方法で行っています。この方法では肝臓疾患の肝性腹水のほか、がん患者さんの癌性腹水の処理も可能です。

濾過濃縮を行っているCARTの様子

- 血漿交換療法 Plasma Exchage(PE)

血漿交換(PE)は、血漿分離膜を用いて血液を血球と血漿成分に分離し、取り除いた血漿の替わりに新鮮冷凍血漿(FFP)または、アルブミン溶液を用いて置換する治療法です。肝臓疾患や神経疾患、皮膚疾患、血液疾患等が適応となります。

PE施行の様子

● その他施行されるもの

- 末梢血幹細胞採取 Peripheral Blood Stem Cell Collection(PBSCC)

悪性リンパ腫や多発性骨髄腫などの血液疾患に対して行われる末梢血幹細胞移植のための幹細胞採取も最新の血球成分分離装置を使用して行っています。

PBSC施行の様子

腹膜透析(PD)

療法について

腹膜透析(PD:Peritoneal Dialysis)は、腹膜を介して透析療法を行う治療法です。1920年代に血液を浄化する方法として発見され、1976年に現在の慢性腎不全の治療法が確立されました。腹膜透析(PD)の最大の利点は自宅や会社で透析ができ、社会復帰が比較的容易と言われています。透析患者さんの3%前後の人が腹膜透析(PD)を選択されています。当院は県有数の導入施設であり腹膜透析(PD)の導入率が高く、また退院までに生活に腹膜透析(PD)療法を安心して取り入れて頂けるよう説明を行い、手技や手順を一緒に確認しています。

退院時には透析内科の看護師が患者さんのご自宅に訪問させて頂きます。訪問時にはご自宅の環境や手技の確認、心配事等をお聞きし、安心して在宅での治療が行えるようサポートしています。また希望があればその後も訪問を行なっています。

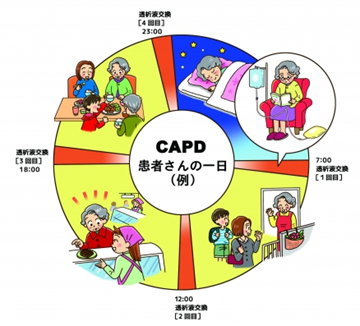

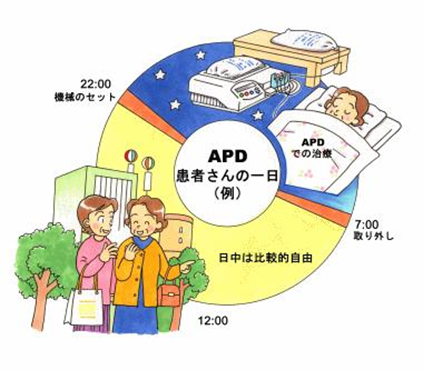

腹膜透析療法には寝ている間に機械を使って自動的に行う方法(APD)と、日中に数回透析液を交換する方法(CAPD)があります。どちらも24時間連続した透析で体液や血圧の変動が少なく、体の負担が軽減できます。そのため、食事の制限がある程度緩和されます。自由度の高い生活が可能で、社会復帰が容易です。APDあるいはCAPDの選択は、患者様のライフスタイルに合わせ医師と相談して決定する事が可能です。

腹膜透析(PD)の外来通院は月に1~2回程度です。患者様やご家族の生活スタイルに応じて、診察日や診察時間の調整なども行っています。出口部の管理や腹膜炎など合併症の予防や、食事・服薬等の指導を中心に行い、長く治療を続けられるようにサポートしています。

現在、腹膜透析(PD)歴が長く病状が安定している患者様を地域の透析施設と連携しながら治療を行なっています。当院への受診は、腹膜機能検査のみ(年2回)になります。

腹膜透析教育施設認定までの経緯

腎代替療法の一つである腹膜透析(PD)は他の先進国に比べ日本では普及率が極端に低く、その背景には腎臓病治療にかかわる医療従事者の間に腹膜透析(PD)に関する知識や経験が必ずしも十分に広まっていないことが考えられます。末期腎不全の患者が十分に腹膜透析(PD)の恩恵を受けられていない状況を国も憂慮し、近年は腹膜透析(PD)を施行している施設を診療報酬の面で優遇するなど、積極的に腹膜透析(PD)を推進していく方向に政策転換されてきています。国が腹膜透析(PD)を推進したいもう一つの背景として透析患者の高齢化(平均透析導入年齢が70歳)があります。週三回病院へ通院し、1回4時間の治療が必要な血液透析に比し腹膜透析(PD)では2-4週に1回病院での30分程度の診察で管理が可能です。高齢者が末期腎不全となっても血液透析よりも長い時間住み慣れた自宅で生活が可能な腹膜透析(PD)は在宅医療推進の医療政策ともマッチしているといえます。また、医学的にも高齢の末期腎不全患者にとって、体外循環が必要な血液透析に比して、24時間連続的に治療を行う腹膜透析(PD)のほうが体への負担が少ないと考えられています。腹膜透析(PD)の学術団体である日本腹膜 透析医学会では先進的に腹膜透析(PD)を行っている全国25の施設を腹膜透析教育研修機関に認定し、助成金等で補助し、腹膜透析(PD)の専門看護師や医師の養成を推進しています。

当院は北陸でもトップレベルの腹膜透析(PD)患者数を管理し、腹膜透析(PD)に積極的に取り組んできました。地域での腹膜透析(PD)に従事していただく医療スタッフを増加させることで、さらに腹膜透析(PD)の活性化や地域での腹膜透析(PD)を介する連携が広まるのではと考え、学会に申請を行い、2019年11月に北陸で唯一の『医師、看護師腹膜透析教育研修医療機関』に認定していただきました。

腹膜透析教育研修は主に地域の医師、看護師などこれから腹膜透析に関わるスタッフに対し2日間のスケジュールで腹膜透析の導入(腹膜透析カテーテル挿入術も含め)から維持期までの入院、外来での患者教育や管理方法、腹膜透析(PD)の合併症管理について学会から送付されたテキストをもとに指導・実習を行うものです。

研修参加ご希望の方は日本腹膜透析医学会のホームページをご参照ください。

教育研修医療機関のご案内(http://www.jspd.jp/kenshu/)

当院の腹膜透析を介した地域連携の方針について

当院ではCKDの保存期からかかりつけ医の先生方と連携をとらせていただいていますが、腹膜透析(PD)に導入となり、患者さんが自宅に戻られた際にも、通いなれたかかりつけ医の先生に血圧や貧血などの腎不全の全身管理をしていただくことが望ましいと考えています。もちろん、腹膜透析(PD)の治療上のトラブル(腹膜炎やカテーテルトラブルなど)や全身の合併症を生じた際は、365日、24時間体制で当院の腎臓内科医が対応させていただきます。日本腹膜透析医学会では腹膜透析(PD)連携医制制度を立ち上げ、かかりつけ医の先生に腹膜透析(PD)の基本的な知識を研修で習得していただき、腹膜透析(PD)専門医と連携して腹膜透析(PD)療法を行っていくことを推奨しています。詳細は日本腹膜透析医学会ホームページをご覧になってください。

その他の取り組み

フットケア

透析患者さんは、足の血流低下や傷の治りにくさが引き金となり、足のトラブルが悪化しやすい傾向にあります。そのため、現在1名のフットケア指導士、3名のフットケア研修を受けた看護師が中心となってスタッフ全員にフットケアの必要性を指導しケアを行っています。

巻き爪や分厚くなった爪は変形を起こしカットができなくなり、皮膚の乾燥で角質化している時などは患者さん自身でケアが出来ない状況になることがあります。その際には、看護師が足観察をし、泡による洗浄をおこない、爪のカットや厚みのある爪の研磨をします。皮膚の乾燥に対して丁寧に保湿剤を塗布することで、きれいな足を保ち足病変の予防が出来ます。きれいなった足を見ながら患者さんに靴の選択や生活に関する指導を行い、自分でケアが出来るようお話をしています。

血流障害がある足病変は早期に発見し、皮膚科や形成外科および血管外科などと連携し重症化予防に努めています。また、看護師だけではなく医師・臨床工学技士など多職種を含めたフットケアカンファレンスで情報共有を図っています。このような活動を通し過去9年の間、当院の患者さんの足は大切断に至る重症足病変は起こっていません。

フットケアを行う前は、足を見せる事にも抵抗があった患者さんも、きれいになった足を見て触ることでとても満足と話されています。そして足を大事にしようという意識が生まれ、患者さん自身が足を守ろうとする行動へと変化されていることを嬉しく思います。

また、ポスター掲示やパンフレットを透析室に貼って足を守る啓発活動をしています。

私たちは足をみる看護師です。

『見る』『診る』『看る』『観る』『視る』

様々な視点から患者さんの大事な足を守ります。

透析室前の廊下にはフットケア関連のポスター掲示をしています。

①患者さんと共に足観察をします。

②炭酸浴(足浴)をしています。

③厚くなった爪を専用の機械を用いて削っています。

④保湿剤塗布などの指導をして患者さん自身で足を守っていただくようサポートしています。

検査

維持透析患者さんは毎月採血を行い、患者さん一人ひとりの検査結果について、医師・臨床工学技士・看護師でデータ検討会を実施しています。検討会では、安全で効率的な透析を行なえるように、内服・透析条件の変更を検討し、食事指導や日常生活指導に繋げています。

年間の定期的な検査として、腹部CT・全身骨レントゲン撮影・骨密度検査・心電図・心エコー・便潜血・内視鏡検査などを実施しています。定期的なドライウエイト(DW)の見直しには、胸部レントゲンと血液検査に加え、体液量測定(InBody)を実施しています。

その他、維持透析中の患者さんの足観察の一環として足関節上腕血圧比検査(ABI)と、皮膚毛細血管潅流圧検査(SPP)の検査を実施しています。検査の結果、下肢の末梢動脈疾患(PAD)のリスクが高い患者さんには、フットケアを行なっています。また、下肢の末梢動脈疾患(PAD)の予防のために、透析中の運動療法を行ない腎臓リハビリテーションにも力を入れています。

バスキュラーアクセス

血液透析療法にとって内シャントの管理は、患者さん維持管理のために重要と考えています。そのため医師を中心に日々穿刺技術の向上を図っています。必要時にはシャントエコー・シャント造影を実施して、適切な時期に血管外科に受診を促し、シャント閉塞を起こさないように管理しています。

SPP

SPPは、足に血圧計を巻き、皮膚表面の血液が流れ始める圧力を測定します。透析や糖尿病の患者さんは、動脈硬化や末梢循環障害が進むと、足への血流不足が起こります。足トラブルの早期発見・治療のため、SPP、ABIを測定し、フットケアチームと協同した活動を行っています。

SPPを行い、足の血流をチェック

InBody

Inbodyは、微弱な電気を流し、各部の抵抗値を求め、体液量・筋肉量を測定します。当院では、胸部レントゲンと合わせて測定し、適正なDW管理に用いています。

InBodyを行い、体内水分量をチェック

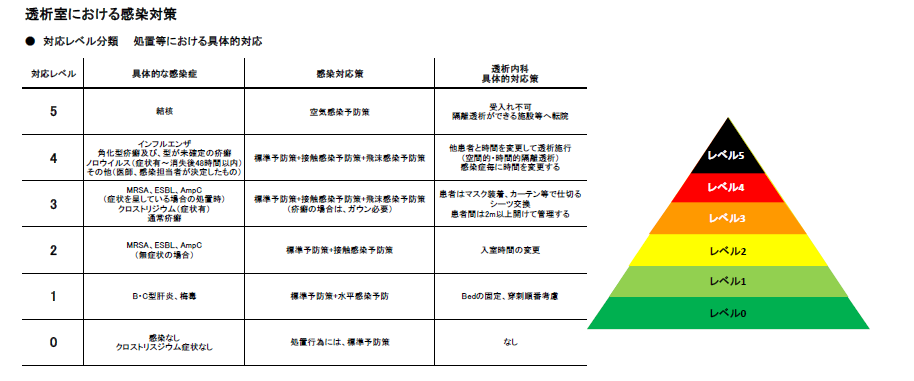

感染対策

ワンフロア―である透析内科での感染対策を行う際には、細菌・ウィルスなど具体的な感染経路を鑑み、標準的予防策や時間的・空間的隔離を考慮し、レベル別対応の感染対策を決定し院内の感染対策委員会で承認を得ています。

2020年未曽有の新型コロナウィルス感染症のパンデミックは、飛沫・接触・エアロゾル感染であり、ウィルスは72時間残存・生存するとされました。そこで陰圧可能な個室を完備し、院内感染マニュアルを踏襲し透析内科独自の感染マニュアルを作成しました。またレベル向上のため感染対策認定看護師と共に、感染対策のシミュレーションを定期的に行っています。

2021年4月に寿テクノス様より新型コロナウィルス対策商品「スーパーバイオクリーン」が寄贈されました。透析内科に2台設置され稼働をしています。

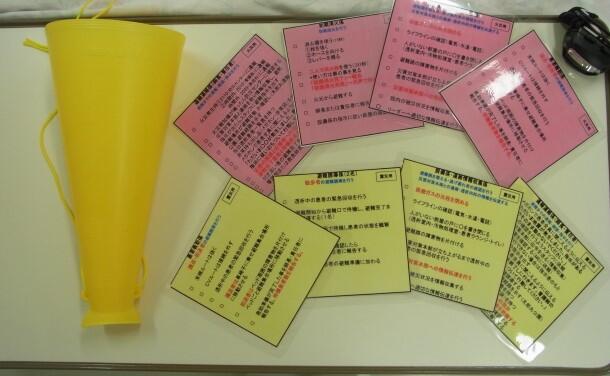

災害対応

昨今、地震や津波による広域災害に加え、風水害・雪害などの局地的な災害が毎年のように報告されており、災害対策はより重要視されています。透析室では、病院全体の訓練に加え、独自に災害訓練を行っています。

災害が起こっても透析患者さんは命をつなぐための透析を継続していかなければいけません。普段とは異なる状況においても、安全に行動できるよう患者参加型の実施訓練を行っています。訓練では、災害発生時の初動、透析中の対応、ライフラインの状況確認など、想定外でもどのように対応できるか検討を重ね、シミュレーションを行っています。

①スタッフ実施訓練の様子 ②アクションカードを用いて災害時の動きを確認しています。

また、患者さん方には災害時の生活の仕方や、災害伝言ダイヤルの利用方法など、災害時の対応についてパンフレットを用いて指導を行っています。

いつどこでどんな災害が起きるか誰にも予測できません。そのため平時から訓練や対策をより一層心掛けていきます。

概要

| 昭和51年 | 血液透析開始 |

|---|---|

| 昭和62年10月 | CAPD開始 |

| 昭和62年 | 持続血液浄化療法開始 |

| 平成11年4月 | 血液浄化療法科へ名称変更 |

| 平成16年3月 | 血液浄化療法科移転;透析中央監視システム採用 |

| 平成21年4月 | 血液浄化療法科から透析内科へ名称変更 |

| 平成21年7月 | 透析監視装置32台稼動 |

| 平成24年 | 多用途透析用監視装置DCS-100NX 1台 導入 透析支援システムFutere Net Web+導入 |

| 平成26年 | オンラインHDF療法開始 |

| 平成27年 | Inbody計測開始・腹膜透析療法における在宅訪問看護業務開始 |

| 平成28年 | PAD4000による下肢SPP(皮膚灌流圧)の測定開始・内シャントエコー開始 |

| 平成31年 | 腹膜透析認定指導教育研修機関の認定を受ける |

主な医療機器・設備

| 水処理装置(RO) | TORAY TR-1800R | 1台 |

| 透析液供給装置 | 日機装 DAB-50NX | 1台 |

| A剤溶解装置 | 東亜DKK AHI-502 | 1台 |

| B剤溶解装置 | 東亜DKK BHI-502 | 1台 |

| 透析中央監視システム | 日機装Future Net Web | 1式 |

| 単身用患者監視装置 | 日機装DBB-73、DBB-200Si | 4台 |

| 多人数用患者監視装置 | 日機装DCS-73 | 10台 |

| 多用途透析用監視装置 | 日機装DCS-100NX、DCS-200Si | 21台 |

| アフェレーシスモニター | クラレKM-9000 | 2台 |

| 末梢血幹細胞採取装置 | COM.TEC | 1台 |

| デジタルスケールベッド | 中川誠光堂NSK-401K | 11台 |

| 電動3モーターベッド | 22台 | |

| PAD4000 | カネカメディックス | 1台 |

部門統計等(診察実績)

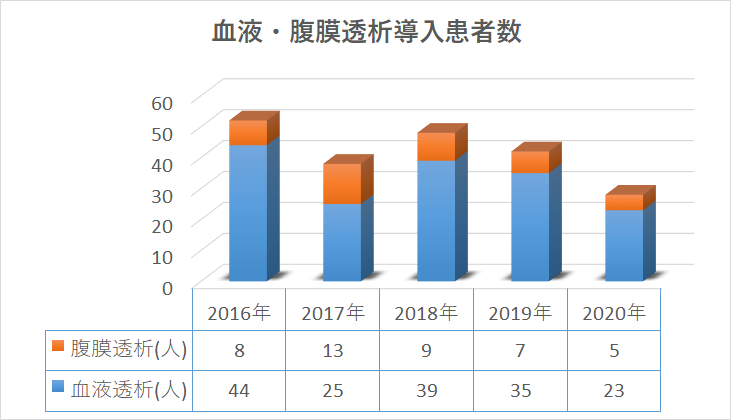

透析導入患者数

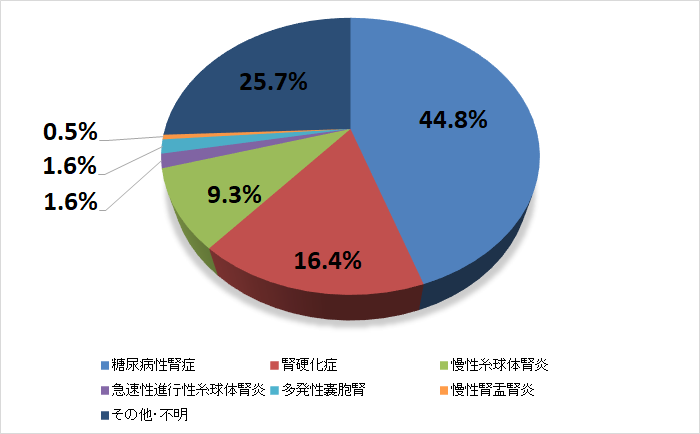

導入患者原疾患割合(2016年度~2020年度)

過去5年間の当院血液透析件数

| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |

| 業務日数 | 313 | 313 | 312 | 312 | 313 |

| 血液透析総件数 | 8704 | 8504 | 8689 | 8127 | 9126 |

| 緊急透析件数 | 1048 | 1321 | 1605 | 1580 | 1306 |

| CAPD外来件数 | 585 | 686 | 701 | 562 | 435 |

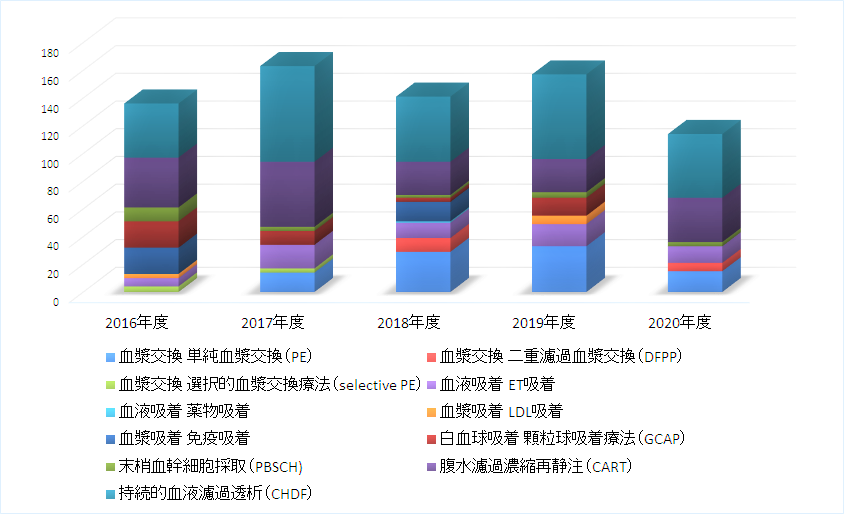

特殊血液浄化療法施行回数年次推移

| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||

| 血漿交換 | 単純血漿交換(PE) | 0 | 14 | 29 | 33 | 15 |

| 二重濾過血漿交換(DFPP) | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | |

| 選択的血漿交換療法(selectivePE) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |

| 血液吸着 | ET吸着 | 6 | 17 | 11 | 16 | 12 |

| 薬物吸着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

| 血漿吸着 | LDL吸着 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| 免疫吸着 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | |

| 白血球吸着 | 顆粒球吸着療法(GCAP) | 19 | 10 | 3 | 13 | 0 |

| 末梢血幹細胞採取(PBSCH) | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | |

| 腹水濾過濃縮再静注(CART) | 36 | 47 | 24 | 24 | 32 | |

| 持続的血液濾過透析(CHDF) | 39 | 69 | 47 | 61 | 46 | |

透析医療の自主機能評価指標について

| 評価指標項目 | ||||

| I.施設の状況 | ||||

| 1.施設の設備 | ||||

| ① | 施設の種別 | 病院 | ||

| ② | (有床の場合)病床数 | 545床 | ||

| ③ | ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 32台 | ||

| 2.施設の機能 | ||||

| ① | 準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 | ||

| ② | (可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 14時 | ||

| ③ | オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 | ||

| ④ | 在宅血液透析の可否 | 不可 | ||

| ⑤ | オンラインHDFの可否 | 可 | ||

| ⑥ | シャント手術の可否 | 可 | ||

| ⑦ | PTAの可否 | 可 | ||

| ⑧ | 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関ではない | ||

| ⑨ | 処方の区分(院内処方・院外処方) | 院内処方・院外処方両方 | ||

| ⑩ | 腎代替療法実績加算の有無 | ある | ||

| ⑪ | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある | ||

| 3.医療スタッフの状況 | ||||

| ① | 透析に関わる医師数 | 常勤:4人 | ||

| ② | 透析医学会会員の医師数 | 5人 | ||

| ③ | 透析専門医の人数 | 3人 | ||

| ④ | 透析技術認定士の人数 | 5人 | ||

| ⑤ | 透析に関わる看護師数 | 常勤:13人 | ||

| ⑥ | 腎不全看護認定看護師の人数 | 1人 | ||

| ⑦ | 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 1人 | ||

| ⑧ | 透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:9人 非常勤(週1回以上勤務):1人 | ||

| ⑨ | 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 1人 | ||

| ⑩ | 認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 | ||

| ⑪ | 透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:3人 | ||

| ⑫ | 管理栄養士の人数 | 常勤:7人 | ||

| Ⅱ.患者の状況 | ||||

| ① | 外来HD患者数 | 53人 | ||

| ② | 外来PD患者数 | 27人 | ||

| ③ | 外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 67% | ||

| Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | ||||

| ① | 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 87% | ||

| ② | P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 87% | ||

| ③ | PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 87% | ||

| ④ | 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 96% | ||

| ⑤ | 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 0% | ||

| ⑥ | 透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% | ||

| ⑦ | 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 19% | ||